Une bonne nouvelle

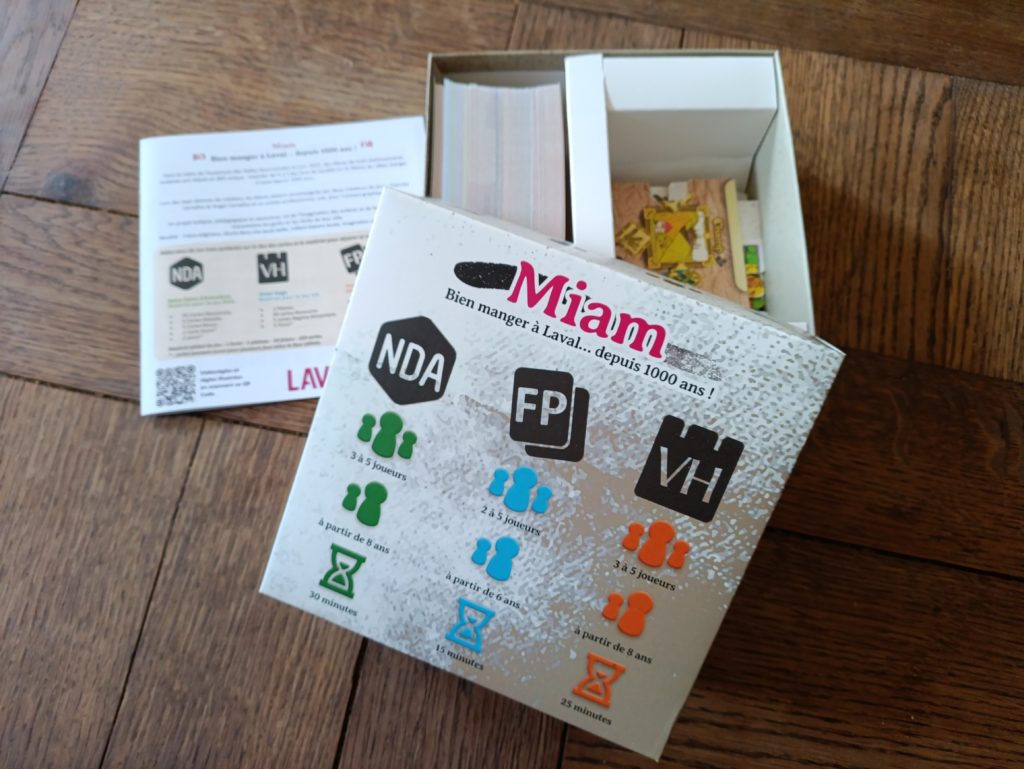

En 2024, j’ai eu l’excellente surprise d’être mandaté par la ville de Laval et le service Patrimoine (53) pour réaliser un jeu de société physique en partenariat avec trois écoles de la ville : Notre-Dame d’Avesnières, Victor Hugo et Fernand Puech, autour du thème « Bien manger à Laval depuis 1000 ans ». Le timing étant assez serré et les contraintes nombreuses, bref une aventure comme je les aime.

Si j’ai l’habitude de poster des carnets d’auteur ou des sortes de making-of, celui-ci me semblait tout particulièrement intéressant, car très différent des autres articles. C’est pourquoi j’ai décidé de vous partager les grandes étapes de ce projet, accompagné de mes ressentis et de plusieurs visuels.

J’ai volontairement nommé personne et cela malgré tout la reconnaissance envers eux. Je ne voulais pas poster sur internet leurs noms pour éviter tout problème, mais aussi car j’avais trop peur d’oublier certaines personnes. Merci à tous ceux qui ont participé à ce superbe projet, de près comme de loin, et qui l’on fait vivre.

Les grandes lignes

Une première réunion fut donc décidé pour déterminer les grandes lignes que voici :

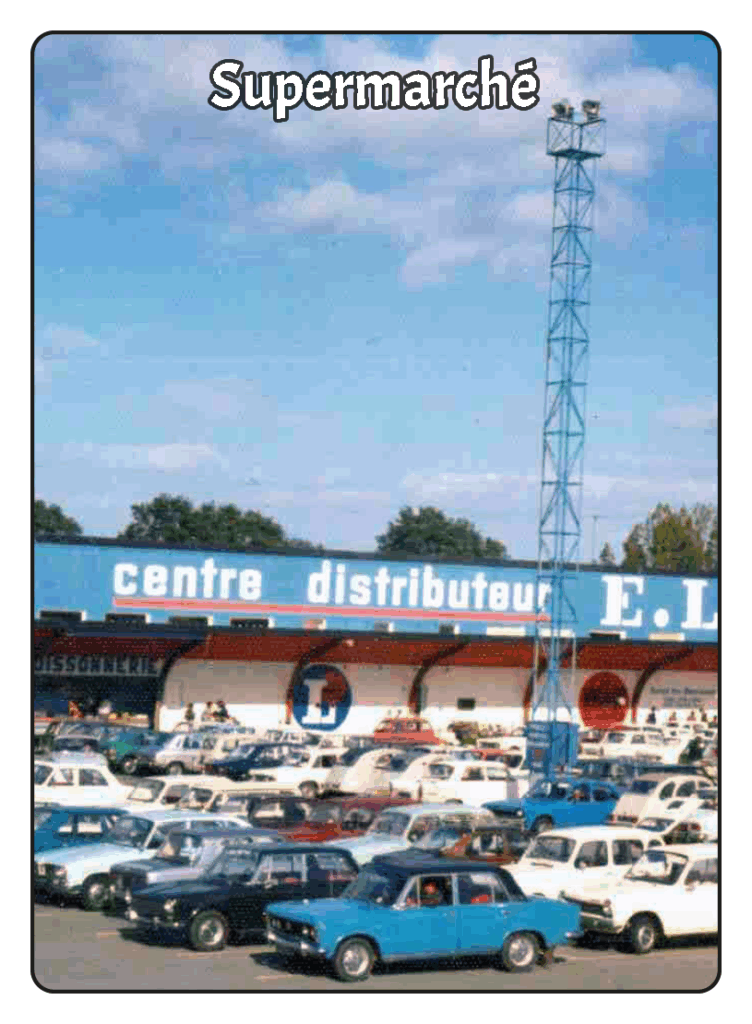

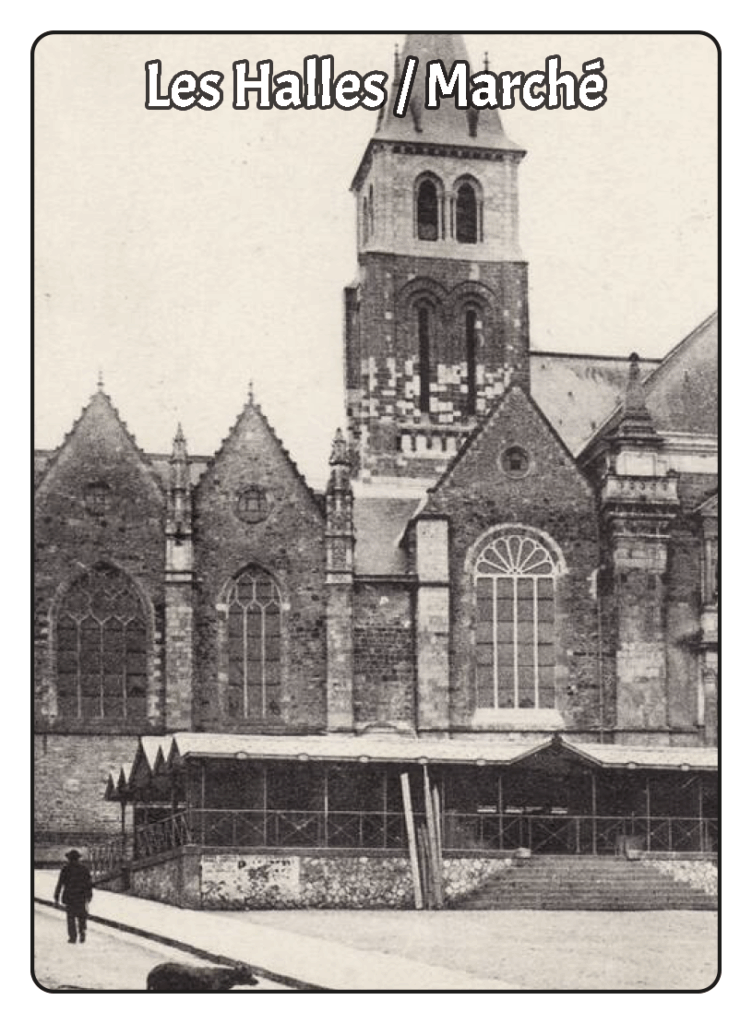

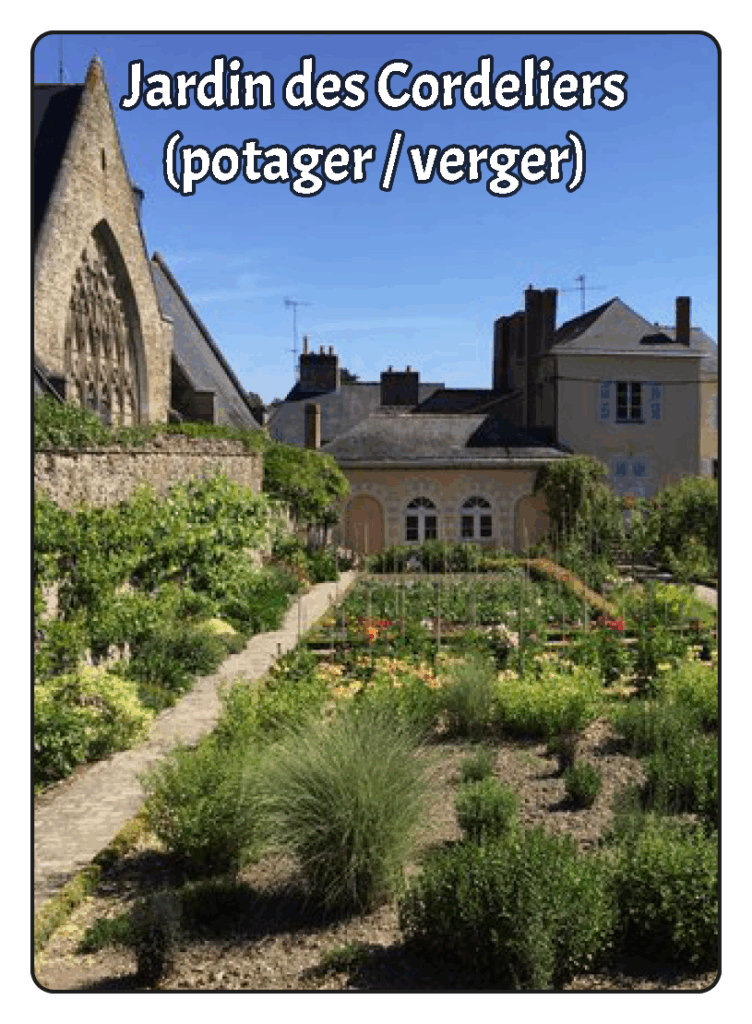

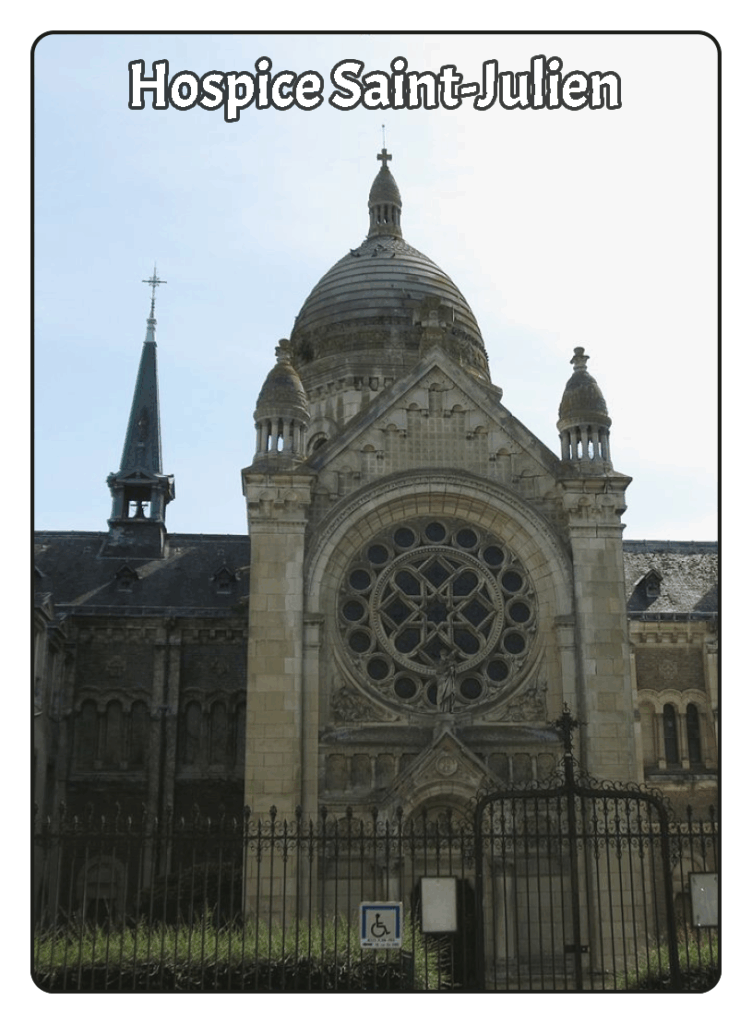

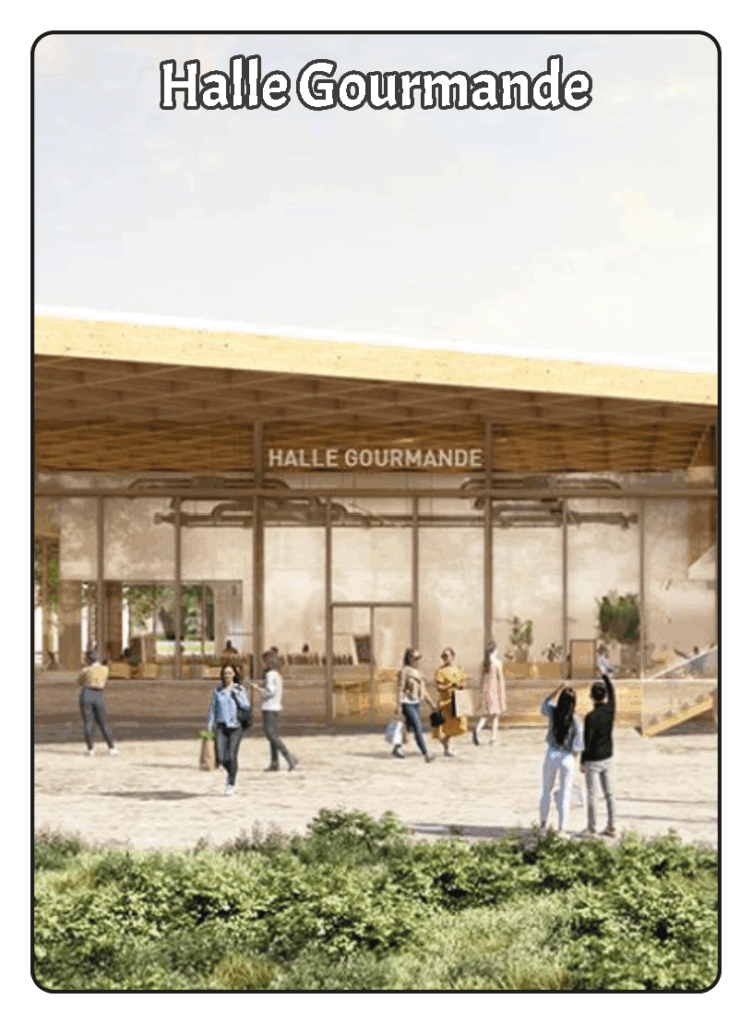

- Thème du jeu : Bien manger à Laval depuis 1000 ans. Thème étudié dans les écoles avec des ateliers menés par des intervenants, et des sorties sur les lieux emblématiques de la ville. L’objectif étant double, mettre en valeur le patrimoine culinaire de la ville de Laval à travers un jeu, mais aussi de préparer l’inauguration d’un nouveau lieu : la future Halle gourmande.

- Le nombre de séances : 7 par classe, d’une heure environ. Avec un délai de trois mois pour les réaliser avec des vacances qui s’intercalent.

- Le type de jeu : simple d’accès pour pouvoir jouer en famille, mais selon les idées des élèves.

- Le budget : que je vais maintenir secret pour des raisons de confidentialités.

- Les intervenants :LEB, célèbre artiste de la ville et du département qui viendra réaliser les illustrations du jeu avec les enfants. Angel, animateur auprès des enfants, ainsi que les personnes du service patrimoine et de la ville de Laval.

- La deadline : celle-ci est fixé à fin juin 2025. En sachant que nous sommes au mois de mars 2024, qu’une première réunion avec les profs aura lieu fin juin, pour un départ des ateliers en janvier 2025, et qui doivent se terminer en avril maximum. C’est court mais le projet est lancé !

Très vite la décision est prise de ne pas faire un jeu commun à tous, ou chacun apporterait ses propositions et modifications sur le travail des autres. Un excellent réflexe car dans la réalité il ne sera pas possible d’intercaler les 3 écoles dans la même semaine, une commençant lorsqu’une autre avait terminé. Ainsi on évite également les frustrations et les complications avec 3 jeux, un par école, mais qui seront tous dans la même boite.

Le mois de juin arrive, la première réunion a lieu entre les intervenants, les enseignants et les services de la ville et du patrimoine. Les premières dates sont calés. Mon fils, Angel, termine son BAFA et rejoint l’aventure en tant qu’animateur, et son aide sera précieuse.

Les futures Halles Gourmandes de Laval

Château, Tomates et Escargot

L’aspect technique est vite mis en place. Un google Sheet pour les éléments et les date des ateliers, accompagné par un serveur ouvert par la municipalité pour héberger les avancées pour que tous les intervenants puissent y avoir accès. Je réalise un petit dossier à destination des professeurs, autour du jeu de société, que j’accompagne des excellentes Mécanicartes de Prismatik, et d’un document résumé du projet. Mon idée étant de faire un compte-rendu après chaque séance pour pouvoir suivre le projet de près.

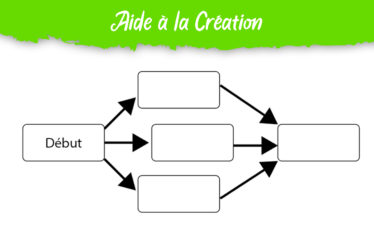

Celles-ci devant se dérouler ainsi :

| Séance | Objectif principal | Résultat clé |

| 1 – Sensibilisation | Présenter le thème, expliquer les mécaniques de base des jeux de société. | Comprendre le fil conducteur « bien manger ». |

| 2 – Brainstorming | Générer des idées de jeux, identifier les mécaniques les plus pertinentes. | Etablir une liste restrictive des mécaniques potentielles. |

| 3 – Définition | Sélectionner les mécaniques, fixer les contraintes temporelles et matérielles. | Choix de 6 mécaniques principales |

| 4 – Prototype | Construire un prototype rapide avec du carton, du papier et des marqueurs. | Prototype jouable en 30 minutes, test interne. Brainstorming |

| 5 – Tests | Faire tester le prototype, recueillir les retours, repérer les points faibles. | Ajustement du rythme de jeu, simplification de certaines règles. |

| 6 – Rédaction des règles | Formaliser les règles en s’appuyant sur les jeux existants (ex. : Kingdomino, Pandemic). | Document de règles clair et tests |

| 7 – Finalisation | Peaufiner le design, préparer la version finale et le dossier de présentation. | Tests et finalisation |

Mécaniques et choix

Chaque école devait donc réaliser son propre jeu, tout en utilisant le même thème et en suivant le même nombre de séances et de contenus. De plus nous avions des contraintes techniques et financières à prendre en considération et donc à expliquer aux élèves.

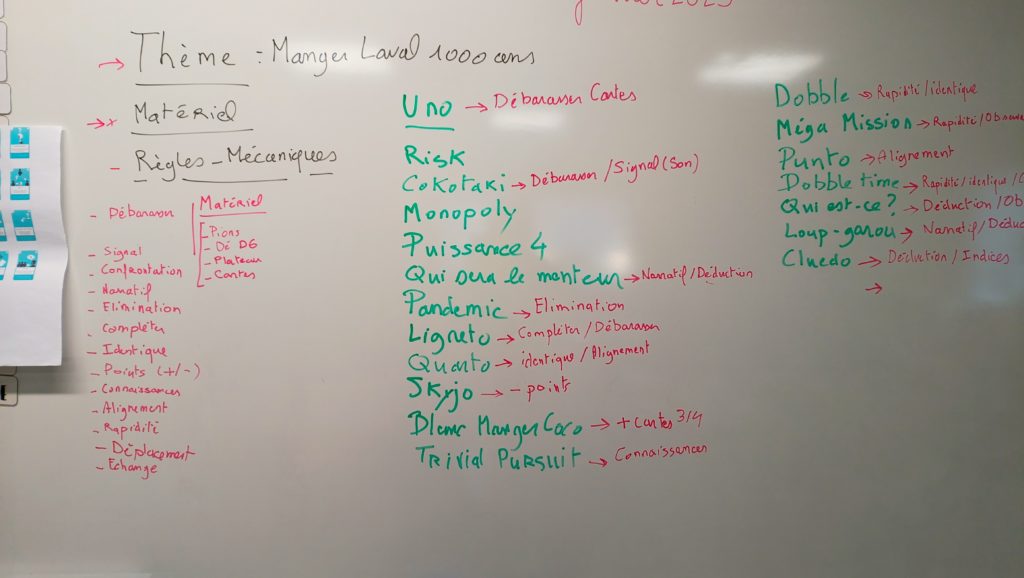

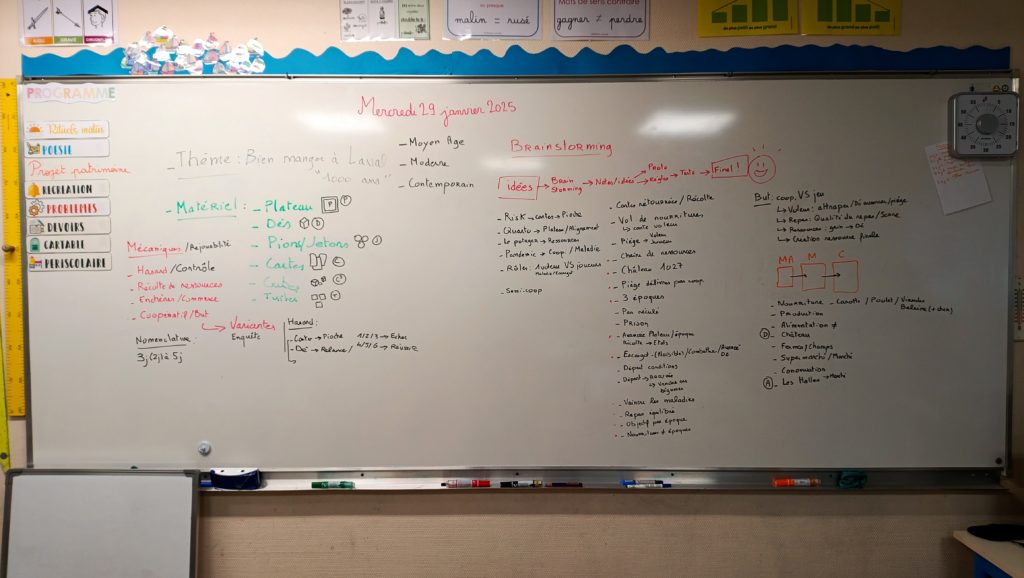

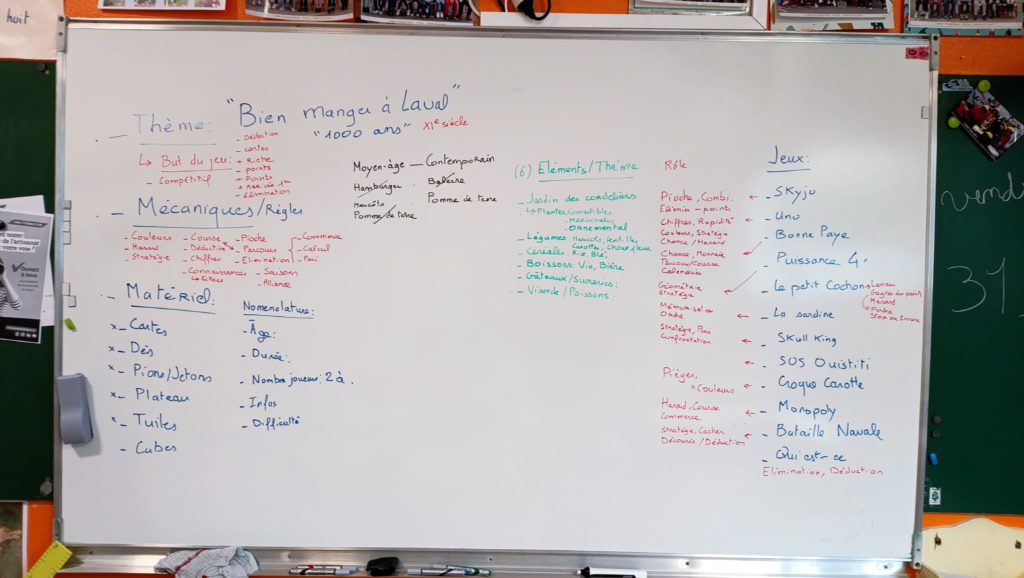

Après une présentation des jeux existants, puis un listing des mécaniques que l’on retrouve dans chacun, nous sommes penchés sur les différentes infos supplémentaires : âge, durée d’une partie, et nombre de joueurs. Heureusement nous avions à chaque fois des tableaux pour noter, résumer et schématiser tout ça.

Cela nous a donc permis de lister les principales caractéristiques qui composent un jeu de société, et les mécaniques qu’ils utilisent :

- Thème. Le thème était déjà imposé. Check !

- Mécanique. Elles restaient à définir, mais une grande liste de mécaniques avait été établie, et après des discussions à propos de la faisabilité et quelques votes à mains levées, nous avons pu réduire la liste à quelques-uns.

- Matériel. Il n’était pas vraiment défini, mais le jeu ne devant pas coûter trop cher, car imprimé en petites quantités (ce qui fait gonfler le prix). Il était alors évident que l’on pourrait retirer les accessoires exotiques (sablier, calque de couleurs, etc.), de même pour la réalisation de plusieurs plateaux, ou encore un nombre conséquent de pièces. Nous avons fini par nous mettre d’accord sur une petite liste : plateau – cartes – dés – pions/jetons/cubes.

- Public cible et ses contraintes. Il fallait que le jeu soit accessible au plus grand nombre à partir de 8 ans, pour des raisons d’accessibilités. Les parties ne devaient pas être trop longues, car nous avions 3 jeux, et enfin le nombre de joueurs devait aller de 2 à 6 environ. D’ailleurs, fait amusant les élèves étaient plutôt partis pour des jeux de classe à 25 joueurs !

Petit aperçu des premiers lieux sélectionnés

Choix des mécaniques

Après en avoir identifié et retenu 20 mécaniques, nous avons décidé de n’en retenir que celles-ci (6 par école) :

- Lancer de dés – Introduit le facteur aléatoire et permet de déclencher des actions.

- Placement de tuiles – Représente la construction historique de Laval.

- Collecte / Collection – Les joueurs rassemblent des ingrédients.

- Enquête/Déduction – Grâce à des indices, les joueurs doivent déduire certains éléments

- Draft – Les joueurs sélectionnent des cartes favorisant la stratégie collective.

- Coopération – Un objectif commun.

- Bluff – mentir sur ses ressources en prenant le risque d’être démasqué.

- Commerce/échange : un lieu pour acheter et vendre, et la possibilité d’échanger entre les joueurs.

- Objectifs (secrets ou non) : des demandes particulières du jeu pour gagner des points.

A côté de cela il fallait définir un point crucial : est-ce que notre jeu allait être : compétitif, coopératif ou semi-coopératif (avec un traître ou non).

Les élèves de NDA (Notre-Dame d’Avesnières) ont choisi le mode coopératif, pour un jeu d’enchères. Ceux de VH (Victor Hugo) plutôt du semi-coopératif avec de la compétition, mais aussi du commerce, des échanges et des commandes, ainsi que du bluff, et d’eux-même ils ont même proposé d’ajouter des questions sur le thème du jeu. Enfin les élèves de FP (Fernand Puech) ont opté pour du compétitif pour un jeu de plateau et de course, mais aussi bas sur les régimes alimentaires. A aucun moment nous n’avons choisi pour eux, ce sont les goûts et les votes des élèves qui ont permis ces choix, qui étaient tous différents.

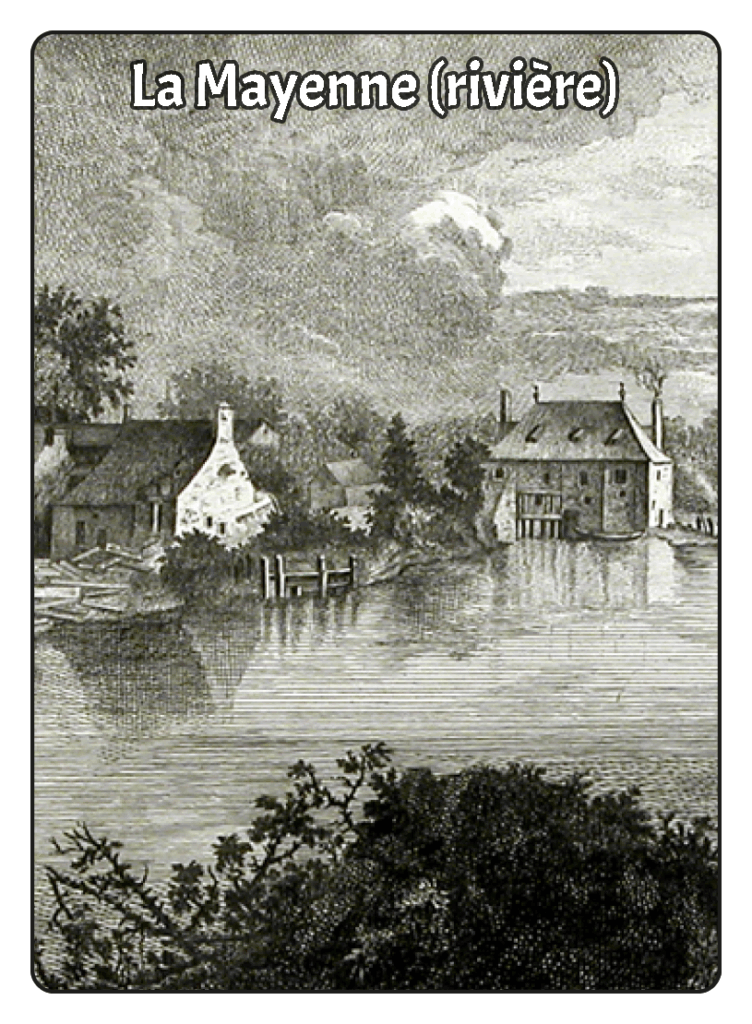

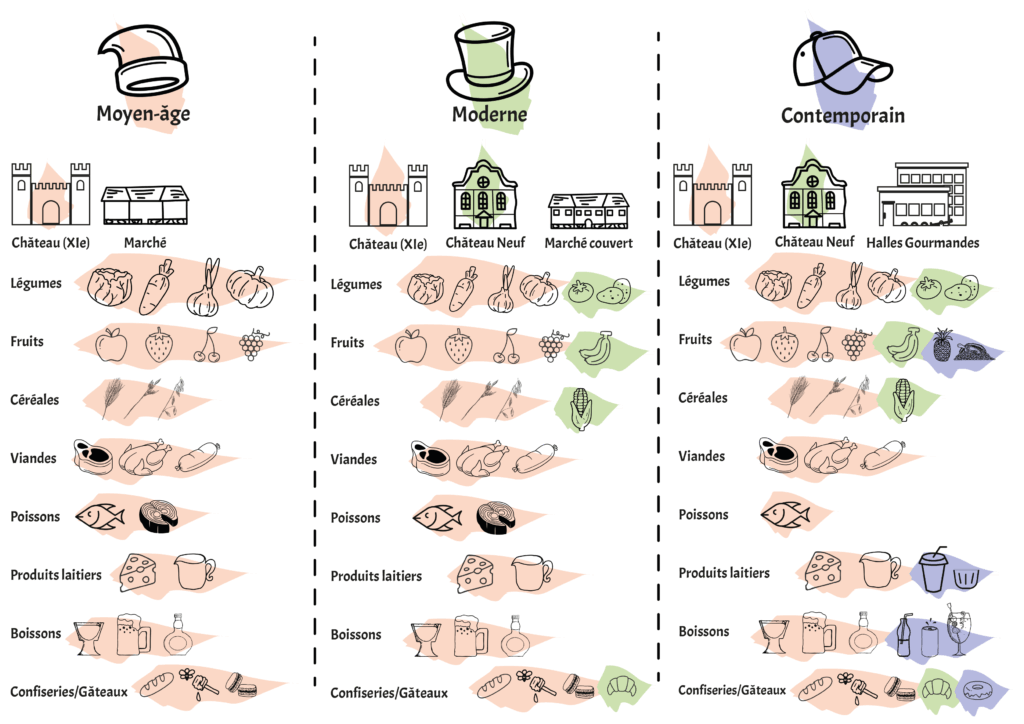

Un autre choix important dont je n’ai pas parlé, les époques. Lors de leurs ateliers historiques, les élèves ont vu 3 périodes utilisables dans nos jeux : le moyen-âge, l’époque moderne et l’époque contemporaine. Ici NDA ont préféré utiliser les 3 époques, ceux de VH de se focaliser sur le moyen-âge et ceux de FP ont pris l’époque contemporaine. L’époque Moderne étant orpheline du coup.

Après la partie réflexion, les élèves sont passés à la pratique avec des tests réalisés avec des pièces de jeux déjà existants, ainsi que du matériel générique : cube, pions, dés, tuiles, cartes. A partir de là les idées ont fusé, et les premières grandes lignes des jeux se sont écrites toutes seules. Passer à la pratique leur a permis de mettre de côté l’envie première de partir sur un jeu existant pour en proposer une variante, et de vouloir créer LEUR propre jeu !

Brainstorming et réunion

Après les premières réunions, j’ai très vite fait des recherches plus approfondies sur la ville et son histoire. C’est ainsi que j’ai pu apprendre que le premier dirigeant de Laval fut le baron Guy 1er, que le château avait servi de prison, que certains quartiers avaient des attributions spécifiques, etc. Bref c’était hyper intéressant et difficile de s’arrêter et de faire le tri. Le service patrimoine m’ayant fourni des documents rares et très précieux.

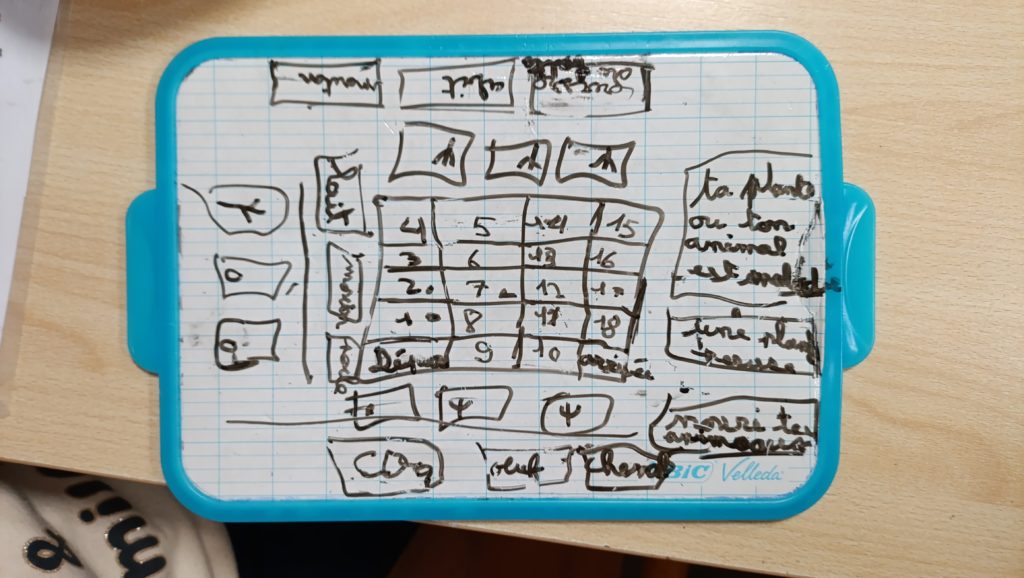

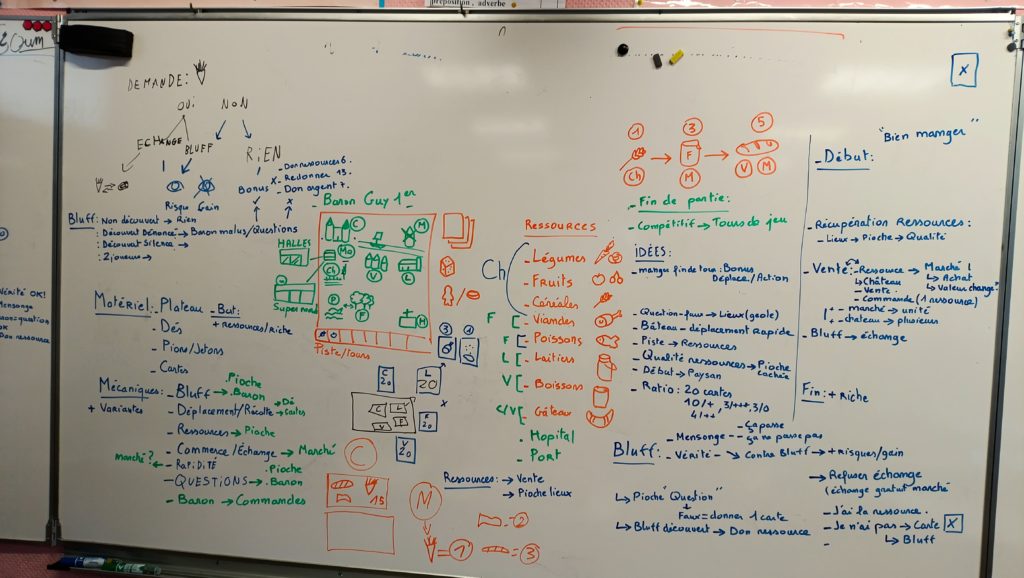

Après chaque séance je faisais mon compte-rendu, cela me permettait de noter les points les plus importants, de faire un retour aux enseignants et accompagnants et aux commanditaires. Ayant un tableau à ma disposition, je notais tout dessus et à la fin je faisais une photo pour ne rien oublier.

Mais après notre travail ne s’arrêtait pas là, car entre les séances nous réfléchissions sur les jeux de notre côté. Il fallait réfléchir aux mécaniques et à leur imbrication, prendre en compte en compte le thème, les contraintes techniques ainsi que la difficulté. De nombreux tests on été fait en amont afin de guider au mieux les élèves lors des séances, et éviter les moments de flottements, en balisant les séances dès le départ nous avions déjà un fil rouge très utile. Finalement, il y avait autant de travail, voire plus, en dehors des ateliers. En sachant que tout étant disponible pour les autres sur le serveur.

Les règles

Rapidement j’ai créé un squelette des règles, et avec Angel nous avons noté les premières mécaniques directement après les ateliers. Ainsi on n’oubliait rien et cela nous permettait de faire des tests pour ensuite proposer plusieurs solutions aux élèves lors de la séance suivante. Je ne compte plus le nombre de version que l’on a écrit, mais les règles sont la colonne vertébrale d’un jeu. Elles bougeront jusqu’au bout, au-delà des séances, jusqu’aux derniers moments avant impression. Heureusement que les relectures furent nombreuses, grâce à l’aide de nombreuses personnes de la ville, des écoles et de mon cercle.

Le rôle de l’illustration

Autre point très important de ce projet et dans tout jeu de société, la réalisation des illustrations, ici chapeauté par Leb, mais réalisé par les enfants. Les séances devaient se dérouler en parallèle des notres, mais à la fin nous sommes intervenus simultanément, ainsi les classes étaient séparées en deux groupes, un pour les illustrations et l’autre pour les tests, et à mi-séance on intervertissait. Ce choix à permis d’avoir plus de contrôle sur les retours des joueurs et de faire des parties sans que les autres soient laissés de côté.

Et je dois dire que sur ce point les élèves m’ont bluffé, car si j’étais inquiet au début, je fus vite rassuré en voyant leurs premières productions, qualitatives et faciles reconnaissables.

Lorsque je parle de simplicité des règles, je parle aussi de ne pas hésiter à mettre des exemples visuels qui seront bien plus parlant. Un peu comme celui-ci :

Trois écoles, trois visions

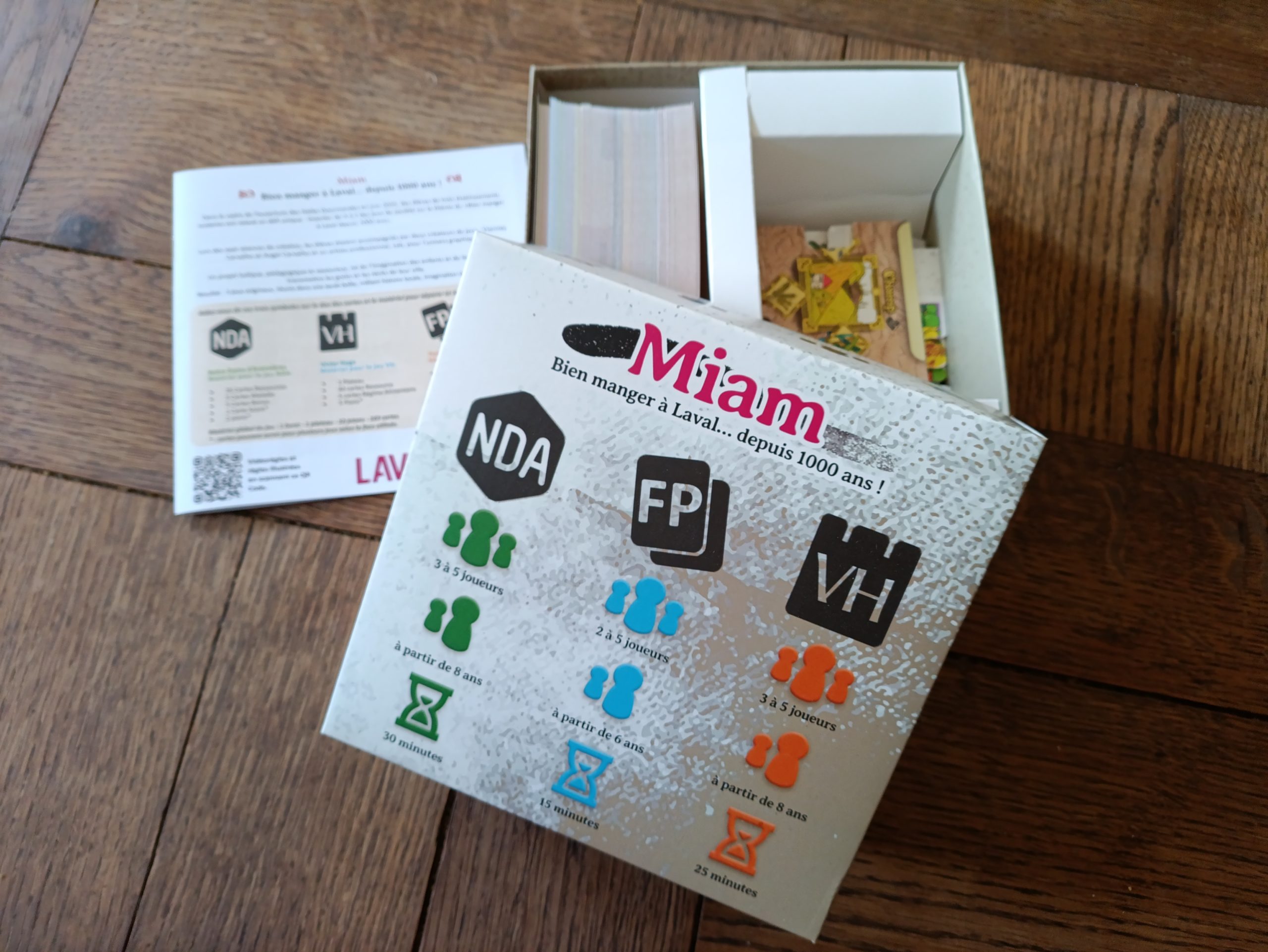

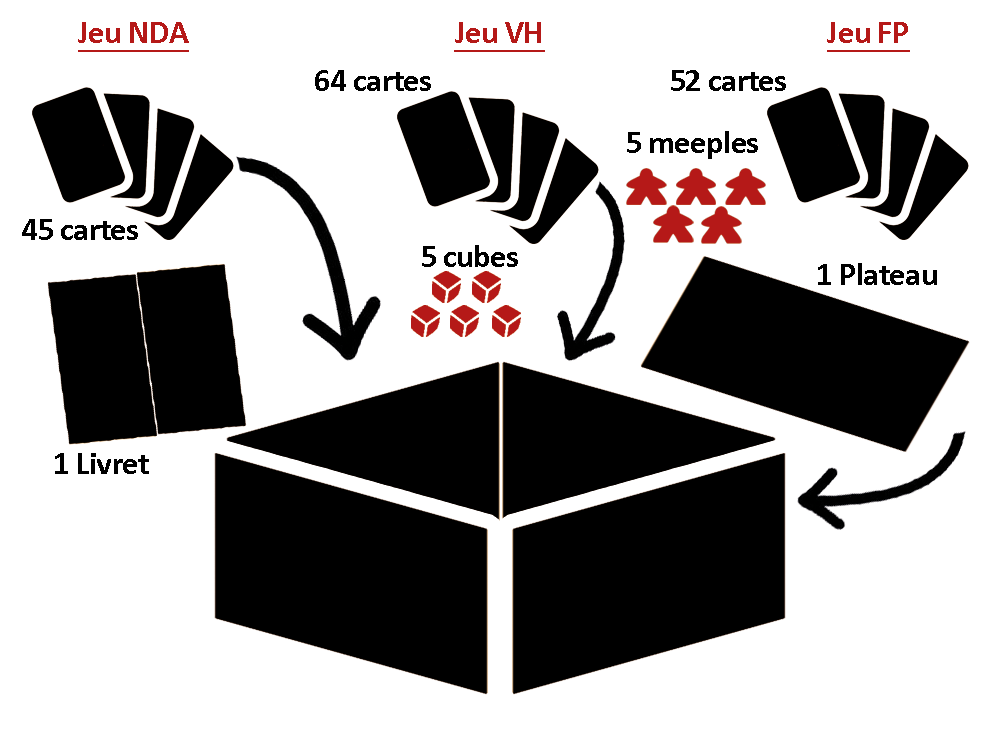

J’ai rapidement évoqué notre idée de faire 1 seule boite à destination des élèves et de quelques chanceux (le jeu n’étant pas vendu en boutique), mais dans celle-ci on retrouve 3 jeux différents. Le but étant de faire un pont entre les jeux. Au départ nous pensions faire des sortes “d’extensions” qui se complètent, mais nous avons opté pour trois jeux séparés, ce qui fut motivant pour les enfants, surtout qu’ils n’avaient aucune information sur les autres productions. J’ai pendant un temps envisagé de regrouper les 3 jeux sur les cartes, avec des symboles différents, pour des raisons de coûts, mais heureusement cela fut mis de côté. Du coup voici les grandes lignes des trois jeux :

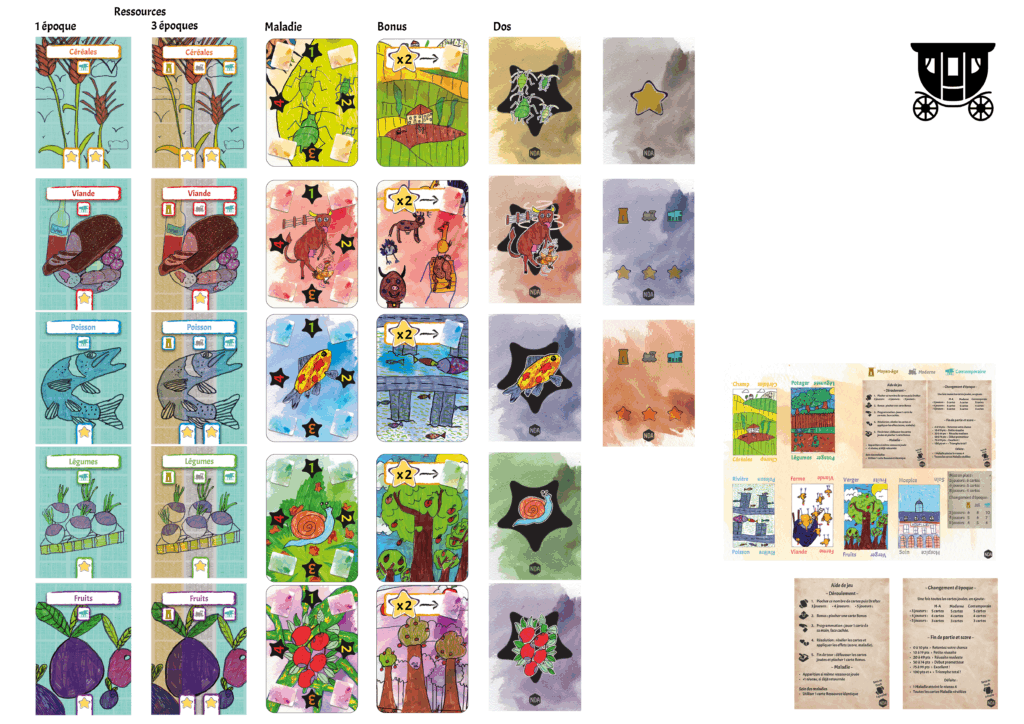

école Notre-Dame d’Avesnières

Les élèves ont choisi un jeu coopératif. Les joueurs affrontent ensemble des maladies et parasites qui menacent les récoltes à travers trois époques : Moyen Âge, Moderne et Contemporaine. Le but : réussir à livrer les Halles Gourmandes avec un système de scoring pour la rejouabilité.

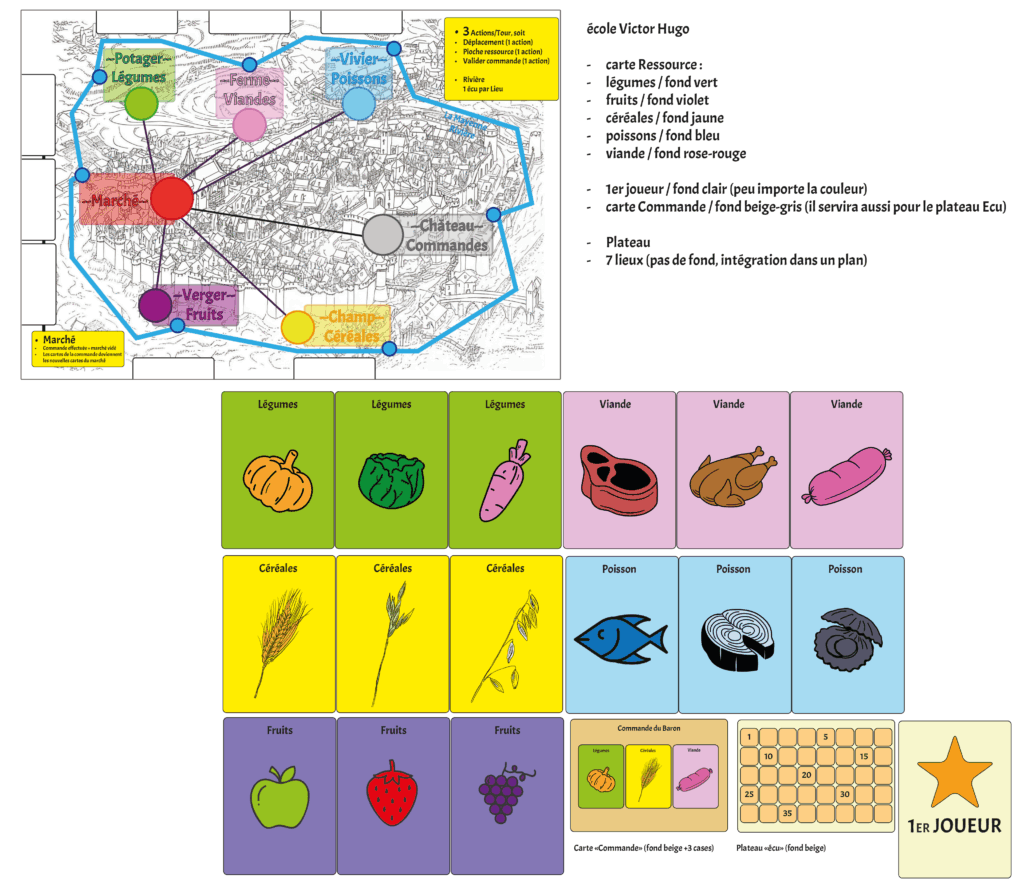

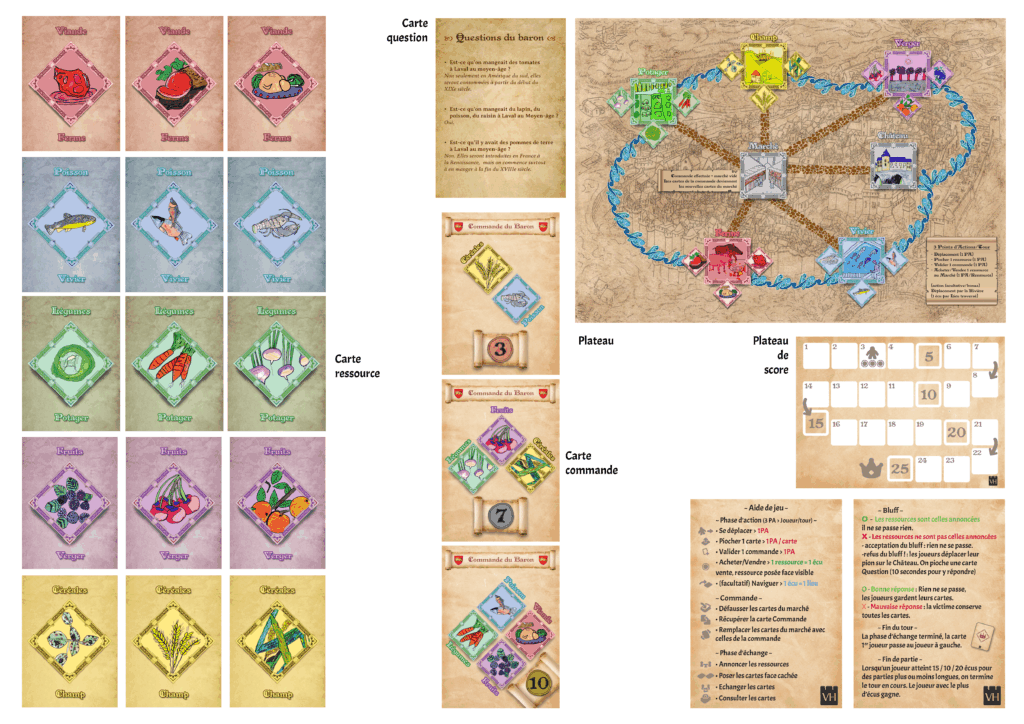

école Victor Hugo

Pour leur jeu, les élèves sont partis sur du compétitif/semi-coopératif avec un plateau, du commerce avec le marché, et du bluff lors des échanges entre les joueurs. Les commandes du baron rythmant les parties. Les enfants ont imaginé un système où les joueurs peuvent tricher… mais risquent d’être démasqués, et c’est là qu’interviennent les questions sur le thème du Bien manger.

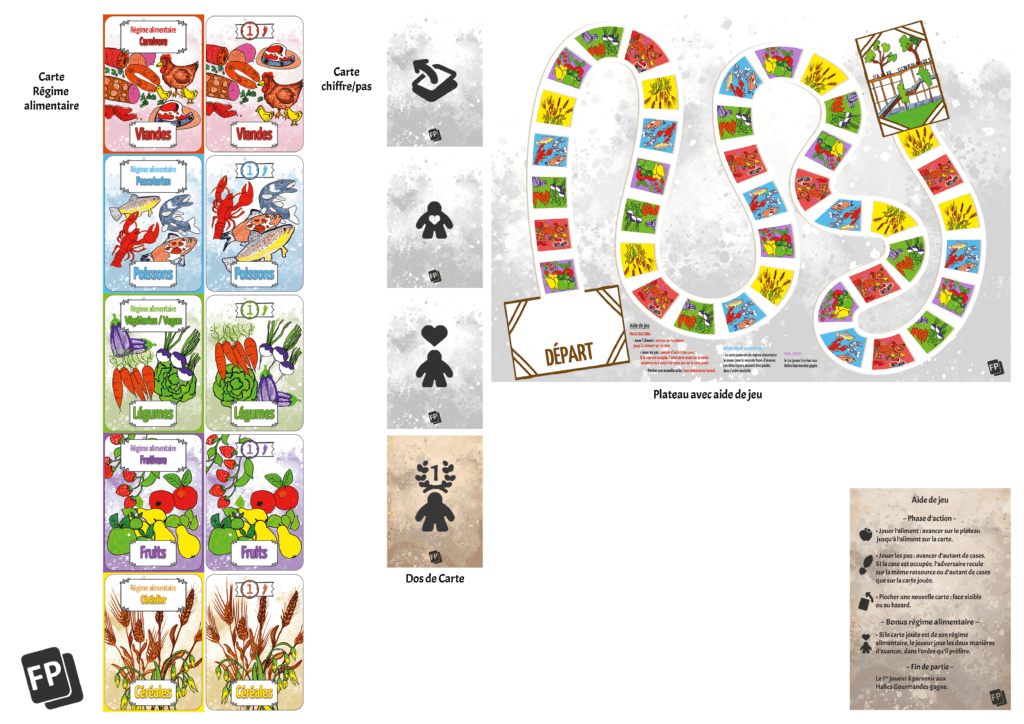

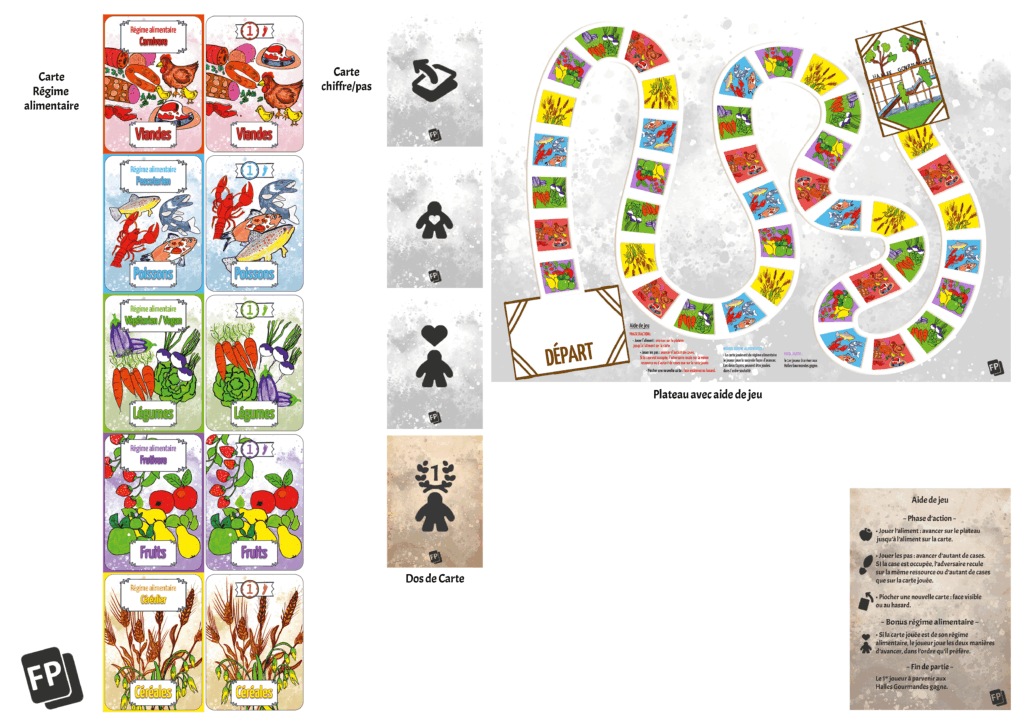

école Fernand Puech

Les élèves ont opté pour un jeu de course et de confrontation, basé sur les régimes alimentaires de son personnage. Leur démarche a mis en avant les équilibres nutritionnels et la diversité des ressources, mais aussi la confrontation entre les joueurs et la tactique lors de l’utilisation des cartes à double information.

- Notre-Dame d’Avesnières (NDA) a choisi un jeu coopératif. Les joueurs affrontent ensemble des maladies et parasites qui menacent les récoltes à travers trois époques : Moyen Âge, Moderne et Contemporaine. Le but : réussir à livrer les Halles Gourmandes avec un système de scoring pour la rejouabilité.

- Victor Hugo (VH) est parti sur un jeu compétitif et semi-coopératif à plateau, où le commerce avec le marché, le bluff lors des échanges entre les joueurs et les commandes du baron rythment les parties. Les enfants ont imaginé un système où les joueurs peuvent tricher… mais risquent d’être démasqués, et c’est là qu’interviennent les questions.

- Fernand Puech (FP) a préféré un jeu de course et de confrontation, basé sur les régimes alimentaires de son personnage. Leur démarche a mis en avant les équilibres nutritionnels et la diversité des ressources, mais aussi la confrontation entre les joueurs et la tactique lors de l’utilisation des cartes à double information.

Trois jeux très différents et uniques.

Tests, ajustements et surprises

Comme dit un peu plus haut, avec Angel nous testions les jeux entre chaque séance, mais nous avons aussi tenté de faire jouer le jeu en centre de loisir, malheureusement le peu d’attention que nous accordaient les enfants ne fut pas concluant. Mais notre cercle personnel fut une aide précieuse et chaque partie était une occasion de peaufiner les règles, d’équilibrer les ressources, mais surtout d’alléger les jeux et leurs règles. Fort heureusement nous avons pu nous appuyer sur les enfants et leur créativité presque intuitive mais aussi d’un sens critique bluffant et souvent pertinent.

Certains ont pointé la redondance d’actions, d’autres ont proposé des variantes pour contrer les maladies ou rendre le bluff plus savoureux. Ces retours directs, bruts, ont permis d’améliorer considérablement la jouabilité et la durée des parties, mais aussi faciliter son accessibilité. Il était amusant de voir les envies profondes de mécaniques des premières séances, se faire balayer ensuite après quelques tests. Ils n’hésitaient pas à revenir sur leurs idées, à les modifier, à changer d’avis et cela sans rechigner une seule fois. Ces séances étaient intenses, mais la “fierté” et la surprise prenait souvent le pas, et avec Angel on ne cachait pas notre étonnement après chaque séance.

Fête du jeu 2025

Les trois jeux furent imprimés en version géante pour la fête du jeu du 24 mai 2025, date à laquelle les joueurs ont pu découvrir les créations des élèves en avant-première. L’accueil fut chaleureux, ouf !

Une belle version très agréable à jouer, avec des élèves et des professeurs très impliqués (et fiers de leur travail)

On résume ?

J’aurais pu écrire encore 20 pages mais je pense que vous avez déjà assez lu et que vous avez assez d’infos sans entrer plus dans les détails (et si jamais vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter). Cependant je ne vais pas vous abandonner ainsi, je vous propose de résumer quelques grandes lignes et notions importantes, surtout si vous voulez proposer ce même genre d’atelier dans votre établissement.

| Clarté avant complexité | Limiter le nombre de mécaniques à 6 a évité la surcharge cognitive. |

| Iterative prototyping | Chaque session de test a permis d’ajuster le timing et la lisibilité des cartes. |

| Cohérence visuelle | Un style graphique uniforme crée une identité forte et aide à mémoriser les composants du jeu. |

| Documentation partagée | Utiliser les Mécanicartes (matériel, compétences, mécaniques) a facilité la communication entre illustrateur, game‑designer et animateurs. |

| Valorisation du patrimoine | Intégrer des faits historiques authentiques renforce l’aspect éducatif et donne du sens au gameplay. |

Conclusion

Ce projet fut un plaisir à réaliser, avec de très belles rencontres et surtout où aucun conflit n’a émergé, un cadre de travail vraiment idéal avec des élèves et des enseignants vraiment impliqués. Mais cela permet aussi de se rendre compte que les enfants sont intéressés par l’histoire et le patrimoine, qu’ils savent retenir les informations pour les réutiliser, pour peu que l’on propose un peu de ludisme et de liberté créatrice. Bien entendu il a fallu baliser le terrain avant tout et appliquer une certaine méthodologie structurée, comme pour tout projet.

D’ailleurs je me permets une petite liste de conseils qui n’est pas du tout exhaustive.

- Improvisation et adaptation : vous pourrez avoir préparer chaque étape, de chaque séance jusqu’au moindre détail, vous aurez pourtant besoin de faire preuve de flexibilité, car en vérité les ateliers se construisent d’eux-mêmes avec les élèves lors des interventions.

- Les notes, toujours les notes : là c’est simple, prenez le maximum de notes et n’hésitez pas à tout noté, aussi bien les échanges que les idées, même pendant les ateliers. Et surtout commencé la rédaction des règles le plus tôt possible !

- Clarté avant complexité : lorsqu’on créé, une tonnes d’idées nous viennent en tête, alors imaginez avec 20 cerveaux qui réfléchissent en même temps. Il faut donc offrir des possibilités mais très vite limiter et réduire les mécaniques. La simplicité, c’est un peu l’étoile en haut du sapin.

- Proto : pareil que pour les règles il faut prototyper le plus vite possible, car avoir des éléments concrets et physiques va aider à faire germer des idées, mais surtout à les tester. De simples bouts de papier suffisent, et petit à petit vous pourrez ajouter des éléments plus visuels comme des icônes, et surtout n’hésitez pas à écrire dessus directement pour effectuer des changements.

- Tous ensemble : ne laissez aucune idée de côté, même si elle semble étrange ou inadapté et cela pour deux raisons : la première, on ne sait jamais ça peut servir plus tard ou en la modifiant un peu, et deuxièmement c’est bien plus respectueux et cela renforce l’engagement de la personne, car oui il n’y a pas que les élèves qui sont impliqués, mais aussi les enseignants et les auxiliaires qui ne sont jamais absents lorsqu’il s’agit de participer. Et ce n’est pas un projet qu’on leur propose mais le leur.

Ce projet a été une formidable aventure ! Si au début j’avais quelques craintes, notamment au niveau du nombre de séances et de l’assiduité des élèves, je fus totalement rassuré au fil des ateliers. Les enfants ont de suite adhéré au projet, s’impliquant immédiatement. Je pensais d’ailleurs qu’ils allaient partir sur une variante d’un jeu existant, ce qui aurait été bien plus rassurant pour eux, et ils m’ont bluffé en choisissant le chemin difficile, celui de la création originale. Seul regret pour toutes et tous, de ne pas avoir encore plus de temps pour peaufiner encore plus le jeu et apporter des idées sous forme d’extensions. Preuve que ces ateliers plaisaient vraiment à tous, et même à des élèves ne parlant pas la langue ou ayant quelques difficultés, ce qui est pour moi une délicieuse récompense supplémentaire.

Les jeux qui en sont sortis ne sont pas parfaits, ont surement encore des couacs, mais ils ont été fait avec le cœur, la passion, l’envie de transmettre et quelque part c’est plus qu’un jeu que les élèves ont créé, c’est un morceau de patrimoine transmis par la jeunesse d’aujourd’hui.

A l’heure actuelle, les jeux ne sont pas disponibles, mais je pense que je peux facilement obtenir l’autorisation de les fournir sur simple demande si le coeur vous en dit. Plus d’informations sur le site de la ville.

J’espère que ce retour d’expérience partage vous aura intéressé et qu’il pourra inspirer d’autres créateurs à s’emparer de leur patrimoine culturelle et à le partager auprès des enfants (mais aussi des grands) grâce aux possibilités infinies du ludisme. les richesses de leurs territoires à travers le jeu de société.